エンター・ザ・ボイド 英題:Enter the Void

監督-ギャスパー・ノエ 2009年 143分

脚本-ギャスパー・ノエ

出演-ナサニエル・ブラウン、バス・デ・ラ・ウエルタ、他

“つまらない☆1”理由と考察、その感想

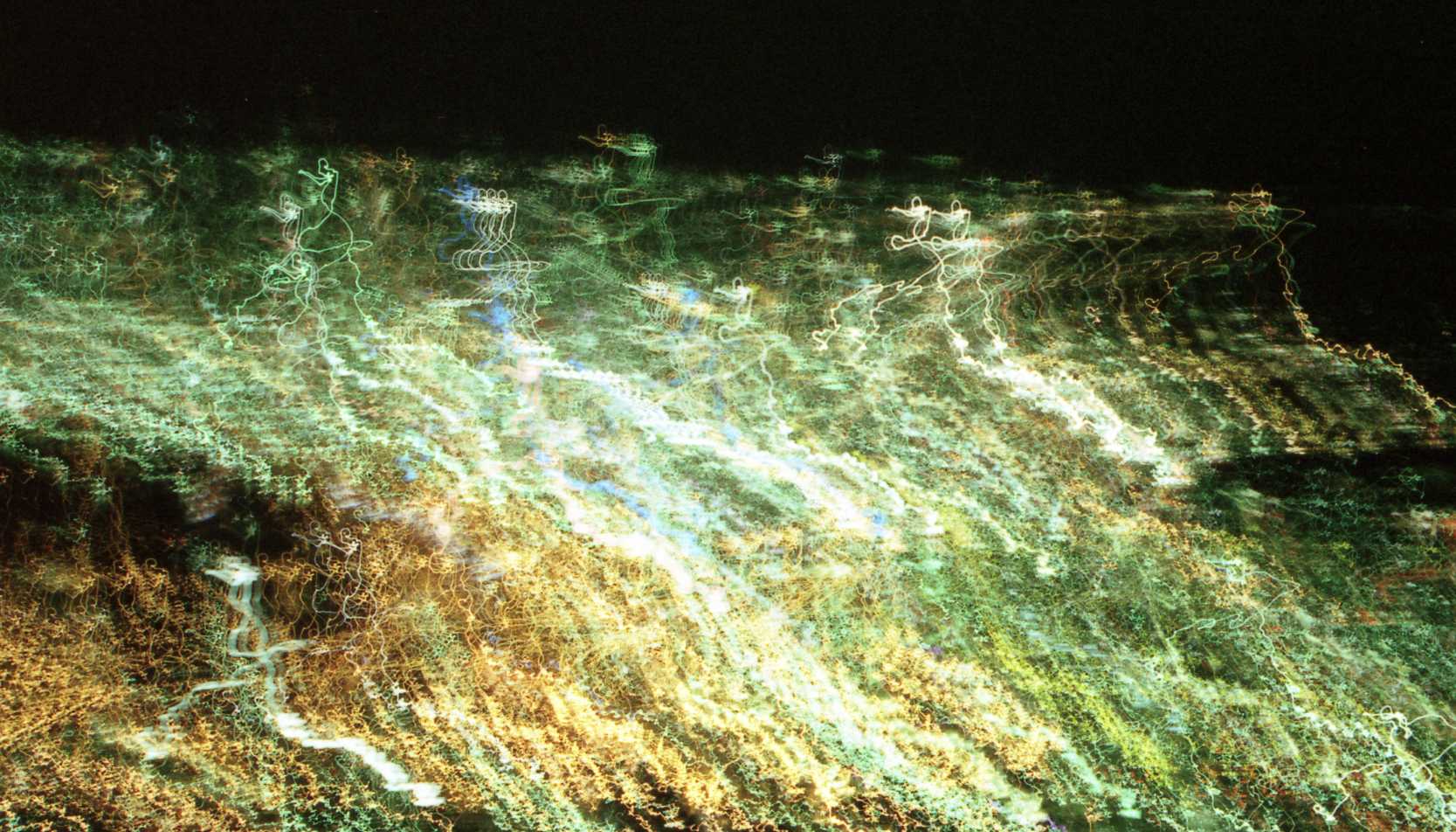

ゆったりとした独特の俯瞰映像

終始退屈な作品だった。

序盤から命を失った主人公が空を彷徨いながら残された妹や自分の友人達の動向を俯瞰した映像で見ていく。

発想は面白いし、映像自体色鮮やかに工夫されているところも多く、テクノっぽいBGMがより独特なサイケデリックな世界観を盛りたてている。

しかし、彷徨っている主人公の思いが大して感じられなく、何も心に響かない。

なぜ霊魂になってさ迷っているのか?

それは、残された人が心配で気になったり、謝りたいことがあったり、感謝していたり、生きている人への強い思いがあるから、さ迷いながら見守っているんだろう。

この主人公には彷徨うほどの未練はないだろう。

この主人公の生い立ちは確かに辛いところもあるだろうが、決して誠実に生きようとしているわけではなく、唯一残された肉親の妹と妹以上の関係になったり、何より自堕落に薬に頼っているところなど、まるで魅力的な所がない。

共感はもちろん、応援も出来るはずなく、そんな魅力のない人間が死んだあとに霊魂になって彷徨っている映像を見せられたところで、だからなんだと思ってしまう。

自分のやりたいように欲望を満たしながらだらだら生きていた人間が突然死んだところで、大した未練もないはずだ。

あるのは浅い後悔ばかりなんじゃないか?

霊魂になってさまよっているうちに自分を見つめ直し、霊魂だけれども成長したという訳でもないと思う。

薬と結びつけるためには、ある程度堕落した人間でないといけないのかもしれないが、もっと言えば薬の設定自体ごっそりいらない気もする。

真面目に生きようとしていた普通の青年が、やりようのない思いをかかえながら、俯瞰の映像と共に霊魂になって彷徨っている、そんな作品であれば心惹かれたと思うが。

物語としては、何も面白味がない薄味の物語だ。

とはいえ、もともとそういう薬だとか、サイケデリックな世界ありきで作られた作品だろう、しょうがないんだろう。

派手なそっちの世界

色鮮やかな幾何学模様が動いたり、カラフルなネオンや繰返しのテクノっぽい音楽など、こういう世界は薬が作り出す世界だとか言われ、さも独特の文化があるかのように語られがちだが、たかが知れていると思う。

視覚や聴覚に響かせる芸術はそれはそれでいいとしても、なぜそっちの世界と結びつけるのだろうか?

この作品中にも色鮮やかな模型や幾何学模様、耳に残るテクノ音などが所どころ出てくるが、心揺さぶられるほどに視覚や聴覚を強く刺激されるものもなく大したことはない。

ああ、きれいだね、カラフルだねくらいのものだ。

かなり眠くなる。

人間自体、物語自体に魅力がない上に、死や輪廻という哲学を盛り込まれた所で薄味に変わりはない。

高尚なことを表現しているつもりでいて、なんとも幼稚な考えだと思ってしまう。

こういうものをさもオシャレだろうと言わんばかりの人達の姿勢にはいつもなんだかなあと思う。

コメント